Natur und Landschaft

Zwei markante Elemente prägen die Natur und Landschaft der Stadt auf besondere Weise. Die Jurakalke, die das Stadtgebiet von Osten nach Westen durchziehen, und der Baden Wald. Beide Landschaftselemente prägen Badens Naturräume und sind für deren ökologische Vernetzung von grosser Bedeutung.

Bei den Jurakalken handelt es sich um trockene Lebensräume, die von den Lägern im Osten bis zur Baldegg im Westen verlaufen. Entlang dieses natürlichen Korridors gibt es trockene Standorte wie der Schartenfels und Schloss Stein. Weiter westlich, entlang der Burghalde und des Sonnenbergs, folgen Magerwiesen, Steinbrücken, lichte Waldränder und Wälder. Auf der Baldegg schliessen sich wiederum Magerwiesen an. Diese Kalklebensräume bilden eine ökologische Verbindung quer durch Baden und bieten Tieren und Pflanzen, die an nährstoffarme, trockene und lichte Standorte gebunden sind, wichtigen Lebensraum.

Bei den Jurakalken handelt es sich um trockene Lebensräume, die von den Lägern im Osten bis zur Baldegg im Westen verlaufen. Entlang dieses natürlichen Korridors gibt es trockene Standorte wie der Schartenfels und Schloss Stein. Weiter westlich, entlang der Burghalde und des Sonnenbergs, folgen Magerwiesen, Steinbrücken, lichte Waldränder und Wälder. Auf der Baldegg schliessen sich wiederum Magerwiesen an. Diese Kalklebensräume bilden eine ökologische Verbindung quer durch Baden und bieten Tieren und Pflanzen, die an nährstoffarme, trockene und lichte Standorte gebunden sind, wichtigen Lebensraum.

Richtplan Natur und Landschaft 2021

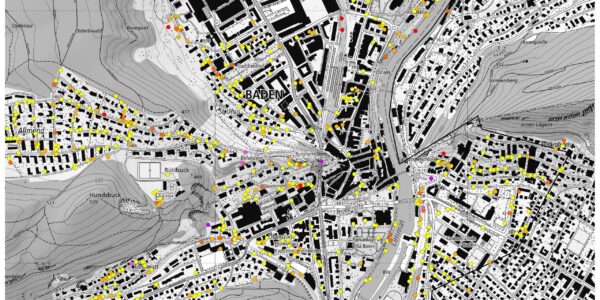

Der kommunale Richtplan Natur und Landschaft ist ein Planungs- und Vollzugsinstrument für Natur- und Landschaftsschutz in Baden. Er ist behördenverbindlich und besteht bereits seit 1994. Mit der Überarbeitung des Richtplans Natur und Landschaft im Jahr 2021 wurde explizit ein Schwerpunkt auf die ökologische Vernetzung von Lebensräumen und damit auf die Stärkung der ökologischen Infrastruktur gelegt.

Umsetzung des Richtplans Natur und Landschaft

Mit dem Richtplan Natur und Landschaft 2021 wird bei Naturschutzmassnahmen ein besonderes Augenmerk auf die ökologische Vernetzung gelegt. Beispielhaft lassen sich zwischen 2022 und 2024 Aufwertungen der Nassstandorte und Amphibien-Gewässer im Wald nennen, ebenso wie die gezielte Vernetzung der Trockenstandorte und Kalklebensräume durch Insekten-Korridore und Mittelwaldstrukturen. Im Siedlungsraum wurden zudem die Wildwechsel und damit Wandermöglichkeiten zwischen Natur- und Siedlungsraum gestärkt.

Aufwertung und Vernetzung der Nassstandorte

In Baden befindet sich der Grossteil der Laichgewässer für Amphibien im Wald. Sowohl das Amphibieninventar 2020 als auch der Richtplan Natur und Landschaft 2021 enthalten Massnahmen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieser Laichgewässer. Beispielsweise sollen Laichgewässer vertieft, erweitert oder an geeigneten Standorten neu angelegt werden. Der Hintergrund dafür ist, dass der Klimawandel und die damit einhergehende trockenere Witterung eine Anpassung der Laichgewässer erfordert.

Aufwertung und Vernetzung der Trockenstandorte und Kalklebensräume

Die Kalklebensräume, die sich in Baden von Osten nach Westen erstrecken, wurden in den vergangenen Jahren ebenfalls aufgewertet und vernetzt. So wurde im Jahr 2022 zwischen den Steinbrüchen im «Lichten Wald Burghald» und der «Waldwiese Geisswiesli» ein Waldstück aufgelichtet, um die Verbindung für lichtliebende Insekten durchlässiger zu gestalten. Dieser neu geschaffene Insekten-Korridor ist Teil einer ökologischen Infrastruktur innerhalb des Sonderwaldreservats «Lichter Wald Sonnenberg».

Ebenfalls zur Vernetzung und damit zur ökologischen Infrastruktur tragen am Sonnenberg neu entstandene Mittelwaldstrukturen bei. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus hochgewachsenen Bäumen und niedrigem Unterwuchs, die verschiedene Nutzungsformen vereint. Beispielsweise gelangt auf diese Weise mehr Licht auf den Waldboden, was eine vielfältige Kraut- und Strauchschicht und damit Vorkommen von Insekten und Vögel fördert.

Aufwertung von Wildtiervernetzungen und Wildwechsel

Die Grünflächen im Eichtalboden dienen bewusst als Verbindung zwischen den Wäldern von Münzlishausen im Norden und dem Brenntrain-Wald im Süden. Dieser Korridor ist ein wichtiger Weg für Wildtiere (Wildwechsel), insbesondere Rehe. Das Rehwild nutzt diesen Wildwechsel nicht nur als Durchgang, sondern sucht dort auch Nahrung und setzt Kitze. Um das Nahrungsangebot für die Wildtiere auf diesem Weg zu verbessern, wurde 2022 eine Wildblumenwiese angelegt. Zusätzlich wurden Ast- und Steinhaufen als Unterschlupf für Reptilien, Amphibien und kleine Säugetiere geschaffen. Diese Massnahmen zeigen, wie Naturschutz gezielt dazu beitragen kann, die Verbindung zwischen Natur und Siedlungsgebieten zu stärken.

Grünflächenentwicklung

Quellen: Bundesamt für Statistik. 2018. Arealstatistik Land Cover.

No Data Found

Wie in vielen Schweizer Städten entwickelte sich auch in der Stadt Baden die Siedlungsfläche zu Lasten der Landwirtschaftszone. Der Anteil der Waldfläche blieb, geschützt durch das Waldgesetz, weitgehend unverändert. Gemessen an der Gesamtfläche der Stadt verfügt Baden mit 13.2 Prozent über nur wenige Landwirtschaftsflächen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Baldegg, die als zusammenhängende Landschaftskammer und wertvolles Erholungsgebiet eine besondere Rolle spielt.

Ökologisch wertvolle Naturräume

No Data Found

Der Indikator «ökologisch wertvolle Naturräume“ gibt Aufschluss über die Summe der ökologisch wertvollen Flächen im Verhältnis zur gesamten Badener Stadtfläche. Zu den Indikatorflächen gehören z.B. Naturschutzgebiete und Inventarflächen, landwirtschaftliche Biodiversitätsförderflächen sowie Vertragsflächen im Wald.

Da 56 Prozent des Badener Stadtgebiets aus Waldflächen bestehen, von denen viele unter vertraglichem Naturschutz stehen, verwundert es nicht, dass Baden diesbezüglich gut abschneidet: Mit einem Anteil an ökologisch wertvollen Naturräumen von gut 18 Prozent liegt Baden über dem Durchschnitt anderer Schweizer Städte.

Brutvogelkartierung

Index 0 = geringe Vielfalt, Index 100 = hohe Vielfalt

No Data Found

Alle zwei Jahre erhebt die Stadt Baden den Brutvogel-Index. Durch die Brutvogelkartierung lässt sich feststellen, ob und in welchem Masse in den verschiedenen Siedlungstypen die erwartete Artenvielfalt an Vögeln erreicht wurde. Dies gibt erste Hinweise auf die ökologische Qualität in den Siedlungsräumen.

Im Vergleich zu anderen Schweizer Städten zeigt Baden einen sehr hohen und seit dem Jahr 2016 erneut ansteigenden Brutvogel-Index.

Invasive Neobiota

No Data Found

Neobiota sind Pflanzen, Tiere und andere Organismen, die durch menschlichen Einfluss in neue Lebensräume gelangen. Einzelne dieser Arten können sich aufgrund fehlender natürlicher Feinde schnell ausbreiten und so die Biodiversität, Land- und Forstwirtschaft, Infrastruktur sowie die Gesundheit der Menschen schädigen. In solchen Fällen spricht man von invasiven Neobiota, respektive von Neophyten im Falle von invasiven Pflanzenarten und von Neozen im Falle von invasiven Tierarten. Beispiele von Neophyten sind der Kirschlorbeer und das Einjährige Berufkraut. Um gegen invasive Neobiota in der Stadt Baden vorgehen zu können, wurde der Neobiota-Aktionsplan erstellt.

Massnahmen

Die Stadt Baden setzt folgende Massnahmen bereits um oder plant dies:

Aufwertungen Amphibienstandorte und -nasstellen

Insekten-Auflichtungskorridore

Aufwertungsmassnahmen für Feldsperling und Schwalbenförderung

Hecken- und Magerwieseninventar

Fortsetzung Amphibieninventar

Neophytenbekämpfung auf prioritären Flächen

Neue Amphibienstandorte verbessern

Ausweitung Mehlschwalbenförderung

News

Mit Sorgfalt ausgewählt: Neue Bäume für die Stadt

In den nächsten Jahren werden in der Stadt Baden viele neue Bäume gepflanzt. Um sicherzustellen, dass die richtigen Bäume...

Asiatische Hornissen melden

Die Asiatische Hornisse in eine invasive gebietsfremde Art, die die einheimische Insektenvielfalt gefährdet. Die wirksamste Bekämpfungsmethode ist die Entfernung...

Wie viele Neophyten hat Baden? Die Ergebnisse der Kartierung 2024

Der Neobiota-Aktionsplan, der dieses Jahr vom Stadtrat verabschiedet wurde, hat ein effizientes und koordiniertes Management von invasiven Tier- und...

Tipps

Mitmachen

Möchten Sie sich gemeinsam mit anderen für den Badener Wald und die Natur engagieren? Diese Vereine freuen sich, wenn Sie sich melden:

- Schmetterlingsgarten Pro Natura – lass deinen Garten zertifizieren

- Brugg, Bioterra Baden-Brugg

- Natur- und Vogelschutzverein Baden-Ennetbaden

- Verein Gärtnerhaus im Kurpark Baden

- HEKS Gärten Baden-Rütihof

- Bioco Gemüsegenossenschaft Region Baden

- Glück-Hof Baldegg Baden

- Naturspielwald

- Pilzverein Region Baden

Fragen & Feedback